Ruth Richter

Samen sind das Kapital der Erde – ohne sie gibt es kein Überleben und keine menschliche Ernährung. Viele Samen überleben in getrocknetem Zustand lange Zeit – aber nicht ewig. Wenn eine Sorte oder Pflanzenart nicht mehr angebaut wird und auch sonst nirgendwo wächst, ist das Kapital häufig innert weniger Jahre verspielt: sobald die Samen nicht mehr keimen. Auf diese Weise ereignet sich Biodiversitätsverlust.

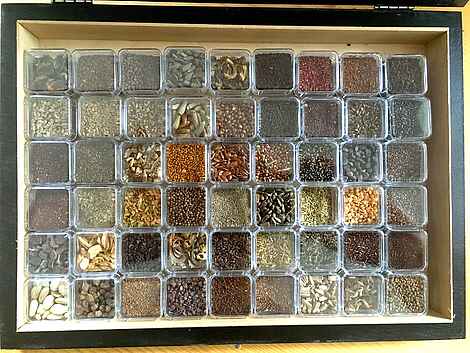

Arbeiten zur Erhaltung der genetischen Ressourcen haben in der Schweiz um 1900 begonnen. Lokale Getreidesorten werden bis heute in der Nationalen Genbank in Changins (VD) erhalten. Mehr als 10’000 Herkünfte von Getreide, Gemüse, Futter- und Medizinalpflanzen werden dort tiefgekühlt gelagert.

Wie lange Samen keimfähig bleiben und wieder angebaut werden können – ihre Langlebigkeit –, ist verschieden, je nach Art, Sorte, Population und sogar zwischen den Individuen einer Population. Die noch junge Wissenschaft vom Saatgut steht erst am Anfang. Es ist zwar bekannt, dass die anfängliche Saatgutqualität, die Aufbereitung und die Lagerbedingungen eine kritische Rolle für eine erfolgreiche Einlagerung spielen, aber wie die verschiedenen Faktoren interagieren, ist weitgehend unbekannt. Die FAO schlägt eine Prüfung der Keimfähigkeit alle 5–10 Jahre vor, viele Genbanken testen nach 15–20 Jahren. Solche Standards bewähren sich aber nicht für alle Pflanzenarten. Wenige Untersuchungen an Wildpflanzen haben schon gezeigt, dass die Langlebigkeit der Samen sich je nach Art stark unterscheidet. Kenntnisse über diese artspezifische Haltbarkeit sind für ein effektives Management von Genbanken unerlässlich, da sie die Wahl der Test- und Regenerationsintervalle bestimmen.

Der bei der NWS angegliederte Verein HORTUS OFFICINARUM ist seit 2015 im Rahmen von Projekten des Nationalen Aktionsplans (NAP) für die Regeneration der in der Genbank eingelagerten Aroma- und Medizinalpflanzen, die meist aus Wildpflanzenpopulationen stammen, zuständig. Dazu gehörte der Auftrag, ein Schema zu erstellen, das für die verschiedenen Arten die künftige Testfrequenz angibt. Erste Keimtests nach einer Genbanklagerung zwischen 6 und 28 Jahren ergaben Keimraten zwischen 0 und 100 %, ohne direkte Korrelation zur Lagerdauer. Da für die meisten Arten in der Literatur keine Angaben vorhanden sind, blieb als Ausweg, um Informationen zur artspezifischen Haltbarkeit zu gewinnen, nur die eigene Erfahrung: die Auswertung der im Rahmen der NAP-Projekte über ca. 10 Jahre hinweg durchgeführten Keimtests und der eigenen gärtnerischen Expertise.

Ich habe also um der Übersicht willen ca. 200 Keimtests in einer Tabelle zusammengeführt und daraus Empfehlungen an die Genbank abgeleitet, im Bewusstsein, dass es sich um eine Gratwanderung handelt. Einige wenige Herkünfte sind verloren gegangen, weil sie zu spät getestet worden sind. So haben z.B. drei Akzessionen von Arnica montana auch nach 5 Aussaaten unter variierten Bedingungen nicht gekeimt. Arnikasamen können also in der Regel nicht 20 Jahre in der Genbank gelagert werden, ohne ihre Keimfähigkeit zu verlieren. Aber zu frühes und zu häufiges Testen, um solchen Verlusten vorzubeugen, kann groteskerweise dazu führen, dass knappe Saatgutbestände für das Testen verbraucht werden. Dann kann auch keine Regeneration mehr erfolgen.

Wenn die Tests verrückt spielen, z.B. wenn eine Charge mit der Lagerung zunehmend keimfähiger wird, tritt das in der Wissenschaft bekannte Phänomen auf, dass die Resultate zeigen, wie wenig man weiss. Die Empfehlung, nach wie vielen Jahren das Saatgut einer bestimmten Art wieder getestet werden sollte, bewegt sich auf unsicherem Boden. Liegt aber die Keimfähigkeit nach 10 Jahren schon um 10 %, ist es klar, dass auch nach der Regeneration nach spätestens 10 Jahren wieder getestet werden muss. Liegt dagegen die Keimfähigkeit nach 20 Jahren noch über 80 %, kann die Herkunft als unproblematisch gelten und bis zum nächsten Test wieder 20 Jahre warten.

Ist genügend Saatgut vorhanden, kann 1–2 Jahre nach der Einlagerung der Test wiederholt werden. Zeigt sich dann eine stabile Keimfähigkeit, kann die Charge über längere Zeit erhalten werden. Wenn aber mehrere Herkünfte der gleichen Art mit widersprüchlichen Testergebnissen vorhanden sind, sollte die Testfrequenz nach der Charge mit den niedrigsten Ergebnissen bemessen werden. Die Einschätzung der Testfrequenz muss demnach dynamisch bleiben und die jeweils neuesten Ergebnisse miteinbeziehen – das Management von Genbanken ist eine Herausforderung zu permanenter geistesgegenwärtiger Aufmerksamkeit.

Oder via Banküberweisung:

| CHF | EUR | |

| Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft Postfach, 4143 Dornach/Schweiz Raiffeisenbank Dornach, CH–4143 Dornach BIC: RAIFCH22 IBAN: CH54 8080 8001 1975 4658 2 ⇨ Zahlungszweck: KST 1124 | Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft Postfach, 4143 Dornach/Schweiz GLS Gemeinschaftsbank eG, DE-44708 Bochum BIC: GENODEM1GLS IBAN: DE53 4306 0967 0000 9881 00 ⇨ Zahlungszweck: KST 1124 |