WÄRME

Keim der Verbindung & der Verwandlung

Herbsttagung der Naturwissenschaftlichen

Sektion am Goetheanum

2. – 5. Oktober 2025

In der Natur ist die Wärme die grosse Verwandlungskraft unter den Elementen. Nur durch Wärme kann Festes ins wässrige und bildende Element verwandelt werden. Und wiederum ist es die Wärme, die Wässriges in Luftiges überführt. Ihr Entzug verwandelt Luftiges wieder in Flüssiges, Flüssiges in Festes. Als Element erscheint die Wärme im Feuer, aber als Verwandlungskraft der Elemente erscheint sie nicht selbst, sondern bleibt äusserlich unsichtbar. Die ihr innewohnende Kraft bildet einen unmittelbaren Übergang ins Ätherische.

Blicken wir auf die Lebewesen, so ist die Wärme wie auch Luft und Wasser eine Umgebungsbedingung. Steigt die Umgebungstemperatur an, so werden wechselwarme Tiere körperlich und seelisch agiler. Im Erdmittelalter wurde die Wärme evolutiv internalisiert, indem sich bei vielen Säugervorläufern und einigen Dinosauriern samt den Vögeln die organismische Eigenwärme entwickelte. Dies hatte weitreichende Folgen für den Organismus. Eigenwarme Organismen sind viel autonomer als wechselwarme, so können sie auch bei niedrigen Temperaturen aktiv sein, z.B. in der Nacht und können an sehr heissen Tagen ihren Organismus kühlen. Eigenwarme Tiere brauchen aber zehn Mal mehr Nahrung als wechselwarme Tiere gleicher Grösse. Die Säuger entwickelten mit der zunehmenden Fähigkeit der Wärmeregulation eine vielseitige und ausdauernde Fortbewegung und eine fast ständige Aktivitätsbereitschaft. Gleichzeitig wurde mit der Entwicklung der Eigenwärme das Sozialverhalten vielfältiger: Herdenbildung, Brutpflege und das Säugen der Jungen entstanden oder wurden evolutiv verstärkt – der Innenraum der Lebewesen wurde seelenvoller.

Schauen wir auf den Menschen, so finden wir neben der seelischen auch die geistige Wärme, die uns als innere Verwandlungskraft ermöglicht, erstarrte Denkformen in Bewegung zu bringen und aufzulösen. Damit erüben wir die Fähigkeit der inneren Anverwandlung an Erde, Natur und Mitmensch. Die innere Wärme kann mit zu grosser Vehemenz auch zur Gefahr werden. Wird sie aber als innere Herzensqualität entwickelt, so bietet sie einen Weg zur Verlebendigung unseres Denkens und zum Ergreifen geistiger Zusammenhänge.

Als grosse Verwandlungskraft bedürfen wir in unserem unterkühlten Verhältnis zur Natur, zum Mitmenschen und zum Geistigen der Wärme mehr denn je. Auf der Tagung suchen wir geistige Wärme im Blick auf all diese Aspekte auszubilden, um damit das alles verbindende Wärmewesen innerlich sichtbar werden zu lassen.

Susanna Kümmell, Vesna Forštnerič Lesjak, Matthias Rang

& das Team der Naturwissenschaftlichen Sektion

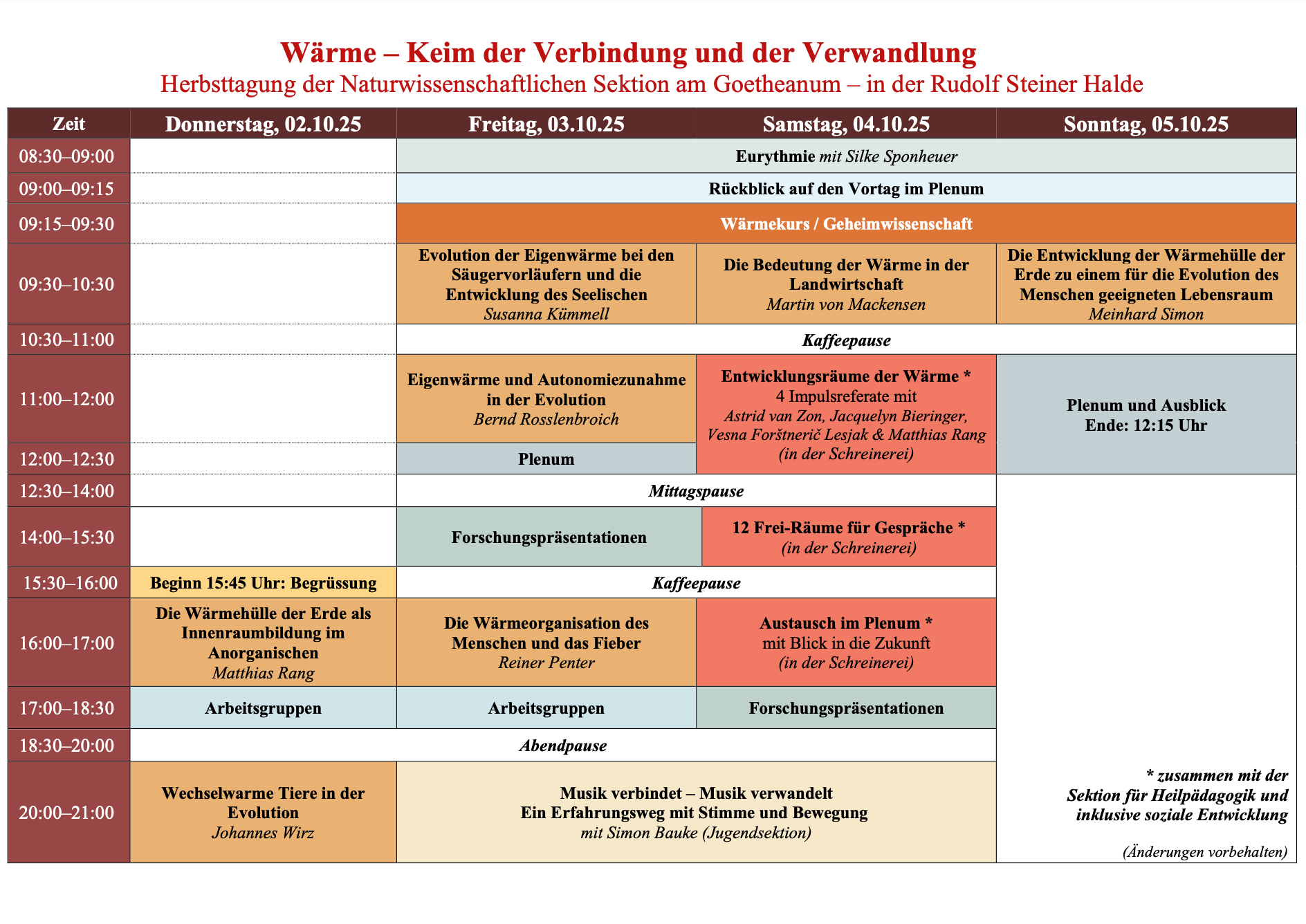

Format:

- Es wird wieder Forschungspräsentationen geben (15 Min Vortrag und 5 Min Gespräch).

- Die Konferenz wird einsprachig auf deutsch durchgeführt.

- Falls eine Teilnahme aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, dürfen Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen: science@goetheanum.ch

Preise:

Tagungskarte:

(inkl. 2 Mittagessen am 3. und 4. Oktober)

Normalpreis: CHF 336.00

ermässigter Preis: CHF 215.00

Einzelvorträge:

Normalpreis: CHF 24.00

ermässigter Preis: CHF 16.00

Vortragsredner

Matthias Rang

Physiker, Forschungsschwerpunkte in der Optik und zur Farbenlehre Goethes. Seit 2007 an der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum, seit 2020 in deren Leitung tätig.

Die Wärmehülle der Erde als Innenraumbildung im Anorganischen

Wärme strahlt und verbindet, bringt Stoffe in Bewegung und Auflösung, verwandelt diese vom Begrenzten ins Peripherische. Doch im Organischen begegnen wir der Wärme auch als Phänomen des Innenraums, als Hüllenbildung der Lebewesen und ihrer Emanzipation aus der Umgebung. Wie eine «Übergangsform» zwischen diesen unterschiedlichen Qualitäten erscheint die Wärmehülle der Erde, die die Erde einerseits vom Kosmos abgrenzt, andererseits mit diesem vielfältig verbindet. Mit ihren Prozessen steht die Wärmehülle der Erde im Anorganischen, andererseits weist sie aber schon Charakteristik auf, wie sie erst für organischen Hüllen typisch sind. In dem Beitrag werden wir der Wärme als Brückenbildung zwischen unbelebter und belebter Natur, zwischen Physischem und Ätherischem nachgehen.

Johannes Wirz

Promotion in molekularer Genetik, Projekte am Forschungsinstitut am Goetheanum über die Ökologie der Schmetterlinge und die Aufwertung ihrer Lebensräume, zur Stärkung der Gesundheit der Honigbiene sowie über «non-target effects» gentechnischer Veränderungen an Kulturpflanzen. Seit 2014 zusätzlich Mitarbeiter der Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle, Mellifera e.V.; Seminare über goetheanistische Naturwissenschaft, Anthroposophie, wesensgemässe Bienenhaltung und aktuelle Entwicklungen in der Biologie. Von 2019–2022 Co-Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum.

Wechselwarme Tiere in der Evolution

In der tierischen Systematik werden die Urmünder, zu denen alle Wirbellosen gehören, und die Neumünder, alle Wirbeltiere sind hier zu finden, unterschieden. Gemeinsam ist beiden Gruppen die Entwicklung von Sinnesorganen, die zum physischen Leib gehören, «Bewegungsorganen», die ihrer Qualität nach dem Lebensleib zugerechnet werden dürfen, und «Empfindungsorganen», als Repräsentanten des «Seelenleibes». Die Urmünder sind alle wechselwarm, d.h. in ihren Funktionen von der Umgebungstemperatur abhängig – einzige Ausnahme ist das Bienenvolk, das je nach Jahreszeit seine Temperatur in grosser Hitze herunterkühlen, in Eiseskälte auf ca. 35 °C konstant erwärmen kann. Bei den Neumündern lässt sich die Entwicklung von der Wechselwärme zur Eigenwärme von den Fischen bis zu den Säugetieren sehr schön verfolgen. Die Verinnerlichung der Wärme ist stets auch ein Schritt zu höherer Autonomie und geht mit einer Differenzierung des seelischen Innenlebens einher, am Ende dieser Entwicklung steht der höchst autonome Mensch. Der «Quantensprung» zur Eigenwärme des Bienenvolkes ist mit einer enormen «seelisch-astralischen» Meisterleistung verbunden – zu einem hohen Preis, den auch der Mensch bezahlt. Beide, Bienen und Mensch, sind total auf Gemeinschaft ihresgleichen angewiesen, alleine auf sich gestellt sterben oder verkümmern sie.

Susanna Kümmell

Susanna Kümmell forscht an der Universität Witten/Herdecke über die Hände und Füsse der frühen Säuger und ihrer Vorläufer. Es wird die Lokomotion dieser Tiere untersucht, sowie evolutionäre Trends und Muster wie die Etablierung verschiedener Merkmale, Autonomietendenzen, Mosaikentwicklung und zeitliche Verschiebungen (Heterochronien).

Evolution der Eigenwärme bei den Säugervorläufern und die Entwicklung des Seelischen

Seit dem Landgang Ende des Erdaltertums gibt es verschiedene Entwicklungen im Skelett der Säugervorläufer, die auf Eigenwärme schliessen lassen, z.B. nasalen Turbinalia. Die Eigenwärme tritt in parallelen Evolutionslinien auf und entwickelte sich über mehrere Millionen Jahre. Sie hängt mit vielen anderen Entwicklungen der Tiere zusammenhängt wie zunehmende Dauerlokomotion, verbesserte Physiologie und Sinnesfunktionen und Brutpflege. Seelische Fähigkeiten konnten auf dieser Grundlage zunehmen.

Bernd Rosslenbroich

Bernd Rosslenbroich ist Dozent an der Universität Witten/Herdecke und leitet dort das Institut für Evolutionsbiologie und Morphologie, sowie Dozent für phänomenologische Grundlagen der Naturwissenschaften und Biologie an der Alanus Hochschule Alfter, Campus Witten/Annen. Seine Arbeitsgebiete sind Trends und Muster in der Evolution der Tierwelt und des Menschen, Grundlagenfragen einer Organismischen Biologie, sowie methodische Aspekte goetheanistischer Forschung. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören: «On the Origin of Autonomy» (Springer 2014), «Entwurf einer Biologie der Freiheit» (Freies Geistesleben 2018), «Properties of Life» (MIT Press 2023).

Eigenwärme und Autonomiezunahme in der Evolution

Einer der grösseren Übergänge in der Evolution war die Entstehung der Eigenwärme. Physiologisch handelt es sich dabei um einen Komplex von Faktoren, die zusammen ein neues Spektrum an Fähigkeiten zu Autonomie und Flexibilität ergeben, wie es heute bei den Vögeln und den Säugern realisiert ist. Beim Menschen bildet es eine Grundlage für unsere umfangreichen Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Freiheitsgraden, sowie für unser seelisch-geistiges Empfinden.

Reiner Penter

Reiner Penter (geb. 1957 in Heessen b. Hamm, DE). Nach dem Abitur zuerst Krankenpfleger bis 1984. Medizinstudium und Promotion (über Goethes praktisch-naturwissenschaftliche Arbeitsweise) in Marburg, Freiburg und Karlsruhe. Fachärztlicher Ausbildungsweg über Klinik Öschelbronn, Paracelsus Krankenhaus Unterlengenhardt, Ita Wegman Klinik Arlesheim und Klinikum Weisser Hirsch in Dresden. Oberarzt im Klinikum Niederlausitz, Rehaklinik Schloss Hamborn, leitender Arzt in der Klink Öschelbronn und im Haus am Stalten. Aktuell in der onkologischen Ambulanz der Klinik Arlesheim tätig. Forschungen und Veröffentlichungen über die Wärmeorganisation des Menschen, das Mistelfieber, die Arbeitsweise des anthroposophischen Arztes (Buch «Die Kunst des Heilens») und die Geschichte und Zukunft anthroposophischer Kliniken.

Die Wärmeorganisation des Menschen und das Fieber

Der menschliche Organismus zeigt typische Wärmegestaltungen in Zusammenhang mit zeitlich-rhythmischen Vorgängen. Diese Wärmequalitäten sind essenzielle Grundbedingungen für eine gesunde leibliche und seelisch-geistige Entfaltung des Menschen. Krankhafte Wärmeabweichungen (z.B. Fieber) erweisen sich dabei als doppelseitige Vereinseitigungen, entweder als zunehmende, verschärfende und aus der Form fallende Krankheitstendenz oder als geformter Prozess zur Gesundung. Als Variation der Grundprozesse der Wärme kann eine wärmetherapeutische Anwendung verstanden und zielvoll eingesetzt werden (z.B. Mistelfieber). Der Beitrag soll die genannten Zusammenhänge aufzeigen.

Martin von Mackensen

Maschinenschlosser, Werkzeugmechaniker, Mitarbeiter bei den Projekten 7000 Eichen für Kassel, Dokumenta 7, 1981–1985 Joseph Beuys, Landwirt, Mitunternehmer in einem Pionierbetrieb, Übersiedlung zum Dottenfelderhof, 1990 Studienjahr am Goetheanum. Seitdem praktischer Landwirt am Dottenfelderhof. Seit 2002 zunehmend verantwortlich für die Ausbildung und die Fachschule «Landbauschule Dottenfelderhof» (Vollzeitkurs Biodynamik), und deren Schulleiter seit der staatlichen Anerkennung 2009. Lehrbeauftragter Uni Geisenheim / Grundlagen des biologisch-dynamischen Landbaus.

Die Bedeutung der Wärme in der Landwirtschaft

In der Landwirtschaft sind verschiedene Lebensprozesse von grosser Bedeutung. Ihren zeitlichen Verlauf innerlich nachzuvollziehen ist eine Schlüsselqualität im Erkennen der Wirklichkeit des Lebendigen. Um im Gesamtzusammenhang der Landwirtschaft richtig zu handeln, bedarf es allerdings eines weiteren grossen Schritts, von diesem Nachvollzug zu einem inneren Vorgriff. Ein feines, präzises Verstehen der Wärmeprozesse spielt bei diesem Vorgriff in die Zukunft eine wichtige Rolle. Exemplarisch wird das an den Daten aus einem aktuellen Forschungsprojekt zur Rotte im Kompost dargestellt. Es ergibt sich daraus eine Erkenntnis von den Wärmeprozessen, die immer mit Veränderung, Entwicklung und Umbau verbunden sind. Ja, das Auftreten von Wärme steht oft initial am Beginn dieser Veränderungen. Wird der Betrachtungszusammenhang allerdings von der Horizontalität im landwirtschaftlichen Organismus zu dessen Vertikalachse verlegt, entstehen ganz neue Perspektiven. Hier sind alle Wärmeerscheinungen mit dem Jahresrhythmus und Tagesrhythmus assoziiert. Dabei treten die Wärmevorgänge im Boden in den Fokus. Mit einer radikalen Erweiterung des Wärmebegriffes kann es jetzt möglich werden, die Qualität von «Wurzelwärme» zum Gegenstand der Bearbeitung zu machen.

Meinhard Simon

1997–2023 Professor für Biologie Geologischer Prozesse / Aquatische Mikrobielle Ökologie an der Universität Oldenburg. Seit langer Zeit Interesse, Mikroben und deren Bedeutung umfassend zu verstehen.

Die Entwicklung der Wärmehülle der Erde zu einem für die Evolution des Menschen geeigneten Lebensraum

Die Temperatur der Wärmehülle der Erde hat sich von einer sehr frühen heissen Zeit ständig abgekühlt. In der ersten Phase verlief diese Abkühlung recht schnell, denn der Atmosphäre wurde dadurch Wasserdampf und nach der Etablierung der Photosynthese auch viel Kohlendioxid entzogen, beides sehr wirksame Treibhausgase. Die Abkühlung verlief allerdings über grosse Zeiträume mit grossen Schwankungen, die sowohl Kaltzeiten bis zu Vereisungen als auch zwischenzeitliche Wärmephasen umfasste. Im zunächst noch recht warmen Tertiär nahm die Temperatur erstmals recht kontinuierlich ab und die Schwankungen wurden deutlich geringer. Im späten Tertiär, am Ende des Miozäns vor 7 Mio. Jahren, wurde erstmals eine mittlere Jahrestemperatur von 20 °C unterschritten und am Ende des Tertiärs, im Pliozän vor 2 Mio. Jahren, die heutige mittlere Jahrestemperatur von 14,5 °C erreicht. In der dann folgenden Eiszeit wurde diese Temperatur unterschritten, doch zwischendurch gab es immer wieder Warmzeiten, in denen diese Temperatur wieder erreicht wurde, bevor sich diese nach der Eiszeit und bis heute etablierte. Es scheint bezeichnend zu sein, dass die ersten Vorfahren des Menschen, Hominiden, am Ende des Miozäns und die Gattung Mensch, Homo, seit dem Ende des Pliozäns fossil nachweisbar sind. Offensichtlich hat die Inkarnation des Menschen erst stattfinden können, nachdem die Erde sich soweit abgekühlt und eine Temperaturhomöostase erreicht hat, dass seine irdische Evolution und spätere Bewusstseinsentwicklung möglich wurde. An diese bemerkenswerten Zusammenhänge schliessen sich Fragen an: War der übersinnliche Mensch an dieser Vorbereitung seiner Inkarnation im Verlaufe der Erdenevolution beteiligt? Was bedeutet die menschengemachte Klimaerwärmung, bei der absehbar ist, dass die mittlere Jahrestemperatur erstmals seit dem Pliozän die wieder deutlich über 14,5 °C steigt, für die Evolution des Menschen?

Abendveranstaltung

3. und 4. Oktober

Simon Bauke

Jugendsektion

Simon Bauke wurde 2000 in Utrecht geboren. Musik begleitet ihn seit seiner Kindheit als ein unverzichtbarer Teil seines Lebens. Er veröffentlicht Musik sowohl unter seinem eigenen Namen als auch unter dem Künstlernamen March of Love. Seit Februar 2025 ist er in der Jugendsektion am Goetheanum tätig und verantwortet das Haus der Jugendsektion in Dornach. Mit Projekten wie dem wöchentlichen Mittagessen für Studierende fördert er aktiv die lokale Jugendkultur vor Ort.

Musik verbindet – Musik verwandelt

Ein Erfahrungsweg mit Stimme und Bewegung

Eine Frage, die mich seit Langem beschäftigt, ist die Rolle der Musik in unserer heutigen Zeit und wie wir uns tief mit dem Wesen verbinden können, das wir Musik nennen. Ich bin überzeugt, dass in jedem Menschen eine ureigene Musikalität verborgen liegt – auch dann, wenn jemand aus seiner Lebenserfahrung heraus sagt: «Ich kann nicht singen» oder «Ich bin total unmusikalisch». In der tiefen Essenz des menschlichen Wesens schlummert dennoch ein musikalisches Potenzial. In den vergangenen Jahren habe ich in verschiedenen Kontexten erforscht, wie ein Raum geschaffen werden kann, in dem Menschen sich geschützt und frei fühlen, um die Musik, die in ihrem Inneren lebt, zum Ausdruck zu bringen. Durch Bewegung, Lieder, Spiele und Improvisation treten wir gemeinsam ein in das «Land der Musik» – einen Ort der Begegnung, Kreativität und des Ausdrucks. Ich freue mich sehr darauf, meine Forschung und Erfahrungen im Rahmen der Wärme-Tagung mit einer größeren Gruppe zu teilen und weiterzuentwickeln.

Arbeitsgruppen

Die Arbeitsgruppen werden in der Sprache der Veröffentlichung durchgeführt – ohne Übersetzung.

Die Arbeitsgruppen dienen der Vertiefung einzelner Themen und Fragen in kleineren Gruppen.

AG 1

-> im Halde Besprechungsraum

Wärme als geistig-physische Brücke in Mensch und Natur, als geistiger Impuls für die menschliche Bewegung

Durch Rudolf Steiners Bild vom Wesen der Wärme als körperlich-geistigem Wirbel im «Wärmekurs», in Verbindung mit den Methoden der Thermodynamik fern vom Gleichgewicht (Nobelpreis 1977 an Ilya Prigogine), können organische Prozesse der Natur ganzheitlich verstanden werden. Wir können unterscheiden eine «Salzqualität» in leblosen physikalischen, kristallisierenden Strukturen mit langsamem Zerfall und zunehmender Entropie (Unordnung), eine «Merkurqualität» in der halblebendigen Atmosphäre und in rhythmischen Lebensprozessen mit insgesamt nahezu ausgeglichener Entropie, und eine Wärme- oder «Sulfurqualität» in den unberechenbaren Stoffwechselprozessen fernab des Gleichgewichts, die ähnlich wie im Feuer lebendige, ständig wandelbare Strukturen als lokal abnehmende Entropie aufbauen und erhalten können. Die Beobachtungen der Vorgänge in der Muskulatur können so ein phänomenologisches Verständnis des Wunders der menschlichen Bewegung ermöglichen.

mit Siegward-M. Elsas & Daniel Krüerke

Siegward-M. Elsas: Neurologe und Neurowissenschaftler, Ausbildung an der Uni Witten-Herdecke und University of California Los Angeles, Forschung zur Selbstkontrolle von Epilepsie an der Oregon Health and Sciences University. Seit 2012 Neurologe an der Ita Wegman Klinik / Klinik Arlesheim und Forschung zum Ursprung von Bewegung, Hirnphysiologie und M. Parkinson.

Daniel Krüerke: Physikochemiker, Leiter der klinischen Forschung am Verein für Krebsforschung, sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik Arlesheim. Ausbildung TU-Berlin, Deutschland. PostDoc in Schweden, Chalmers University of Technology, Goetheborg. Gastwissenschaftler am Liquid Crystal Institute Kent State University, USA. Industrielle Forschung und Entwicklung bei Mircopix, CRL Opto und Forth Dimension Displays in Dalgety Bay, Fife, Scotland.

AG 2

-> DO 2OKT im Halde Atelier -> FR 3OKT im Kristallisationslabor (Haus des Sozialen)

Pharmazeutische Wärmeprozesse ändern Eigenschaften der pflanzlichen Substanz in vielfältiger Weise

In der anthroposophischen Pharmazie wird das verarbeitete Pflanzenmaterial verschiedenen wässrigen und trockenen pharmazeutischen Wärmeprozessen unterworfen. Verfahren wie das Mazerieren, das Digestivieren, das Infuzieren, das Dekoktieren, das Rösten, das Verkohlen und das Veraschen gehen mit unterschiedlichem Wärmegrad einher und verwandeln die ursprüngliche Pflanzensubstanz in vielfältiger Weise. Die Farbe, die Beschaffenheit, die An- oder Abbindung der Imponderabilien (Licht, Wärme), Bildung neuer Substanzen, der Geschmack und der Geruch werden dadurch unterschiedlich beeinflusst. Am Beispiel von Artemisia annua werden wir diese Qualitäten in verschiedenen Zubereitungen selbst erfahren dürfen.

mit Vesna Forštnerič Lesjak

Vesna Forštnerič Lesjak, Mag.pharm. ist anthroposophische Apothekerin und Demeter Landwirtin aus Slowenien. Seit 2023 ist sie Co-Leiterin der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum. Individuelle Begleitung von Studierenden der goetheanistischen Botanik. Verschiedene Forschungsprojekte in goetheanistischer Pflanzenerkenntnis für Pharmazie und Medizin. Seit 2013 Produktionsfirma für Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika, Gründung und Leitung des Vereins für naturwissenschaftliche Weiterbildung «Sapientia» und der Sektion für anthroposophische Pharmazie und Medizin in Slowenien. 2019 Übernahme des ökologischen Familienbauernhofes und Demeter-Zertifizierung.

AG 3

-> in der Glashaus Westkuppel

Farben im Dialog – Gestalten mit Pflanzenfarben

Das Gelb strahlt aus. Das Blau zieht sich zusammen. Aber erst das Rot verbindet und verwandelt, gleicht aus und bewegt, bildet Mitte. In der Farbbegegnung entstehen Motive und sprechen verschiedene Gesten aus. Für unser künstlerisches Schaffen werden Pflanzenfarben verwendet.

mit Robert Wróblewski

Studium an der Malschule am Goetheanum von 1998–2003. Seit 15 Jahren künstlerische Arbeit mit selbst hergestellten Pflanzenfarbpigmenten. 2015 Einrichtung eines Pflanzenfarbenlabors am Goetheanum. Beginn eines Forschungsprojektes im Rahmen der Sektion für Bildende Künste am Goetheanum in Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaftlichen Sektion. Intensiver Austausch mit anderen Herstellern von Pflanzenfarben. Veranstaltung von Malkursen und Kursen in der Herstellung von Pflanzenfarben.

AG 4

-> in der Halde: «English Studies»

Der Bien, ein Wärmewesen

Die Entwicklung der sozialen Insekten liest sich wie ein Drama, an dessen Ende als vollkommenste Form die Honigbienen stehen. Die Ordnung der Hautflügler (Hymenopteren) umfasst 156’000 Arten. In der Gattung der Honigbienen (Apis) gibt es lediglich 9 Arten. Was sind die Gründe? Wie könnte der Übergang vom Einzelinsekt, z.B. der solitären Biene, zu den sozialen, Hummeln, Wespen u.a. geschehen sein? Welche Rolle spielt dabei die äussere und die innere Wärme? Diesen Fragen werden wir in der AG nachgehen. In einem zweiten Teil werden wir besprechen, wie präzis die Honigbienen mit Wärmen und Kühlen die Temperatur regulieren und uns über die Temperaturdynamiken im Sommer und Winter, aber auch im Brutnest, beim Wabenbau, beim Schwärmen, bei der Honigtrocknung u.a. austauschen. Am Ende werden wir die Sozialform des Bienenvolkes ins Auge fassen, die so hoch entwickelt ist, dass ein Leben ohne Gemeinschaft gar nicht mehr möglich ist – genauso wie bei uns Menschen.

mit Johannes Wirz

Promotion in molekularer Genetik, Projekte am Forschungsinstitut am Goetheanum über die Ökologie der Schmetterlinge und die Aufwertung ihrer Lebensräume, zur Stärkung der Gesundheit der Honigbiene sowie über «non-target effects» gentechnischer Veränderungen an Kulturpflanzen. Seit 2014 zusätzlich Mitarbeiter der Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle, Mellifera e.V.; Seminare über goetheanistische Naturwissenschaft, Anthroposophie, wesensgemässe Bienenhaltung und aktuelle Entwicklungen in der Biologie. Von 2019–2022 Co-Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum.

AG 5

-> im Glashaus Mittelraum

Wirkungen des Wärmeäthers auf Duft und Gestalt der Pflanzen

Von der Sonne wirken vier Ätherkräfte auf die Pflanzen. In einem Experiment werden Pflanzen mit UV-Licht, blauem Licht, rotem Licht und Infrarotlicht beleuchtet. So wird jeweils einer der Äther verstärkt. In dieser Arbeitsgruppe untersuchen wir Duft und Gestalt dieser Pflanzen. Einer methodischen Angabe Rudolf Steiners folgend setzen wir deren Duft in farbige Bilder um. So ist es möglich, die innere Qualität des jeweiligen Duftes imaginativ zu erfassen und im Vergleich die Besonderheit des Wärmeäthers zu erleben.

mit Torsten Arncken

Seit 1990 Mitarbeiter im Forschungsinstitut der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum. Forschung zum sinnlich-übersinnlichen Zusammenhang zwischen Gestalt, Entwicklung, Duft und Geschmack von Pflanzen und ihrer Wirkung auf den Menschen. Aktuelle Projekte mit Pflanzen für die Körperpflege in Zusammenarbeit mit der Weleda Kosmetik-Entwicklung. Freie Forschungsprojekte zur Heilwirkung von metallgedüngten Pflanzen und zur Wirkung der vier Äther auf die Substanz der Pflanze.

AG 6

-> in der Glashaus Bibliothek

Warmth and Tone (EN – ohne Übersetzung)

Rudolf Steiner occasionally dropped in an indication for scientific research within lectures on other themes. In the Speech and Drama lecture course, he suggested measuring subtle temperature changes in trumpets (Lecture 21.09.1924). This practical workshop will focus on various subtle warmth phenomena related to sound phenomena, leading to some tests with a trumpet. Anyone able to sound a steady note on a trumpet is particularly welcome! This is unfinished research in progress and should give participants an idea of various issues involved in actually doing new experimental work. (Workshop in English and without phones.)

with Malin Starrett

Part of Research Degree (2001) was studying pure acoustics. 25 years experience with acoustic experiments, teaching workshops on sound phenomena and making experimental equipment.

Forschungspräsentationen

Die Forschungspräsentationen werden in der Sprache der Veröffentlichung durchgeführt – ohne Übersetzung.

Freitag, 3. Oktober 2025

-> im Halde Saal

14:00 –14:20 Uhr

Roselies Gehlig

Rückzug der Wesensglieder aus dem Tumorbereich

Rudolf Steiner beschrieb für die Krebserkrankung, dass der Ätherleib im Tumorbereich nicht mehr wirksam ist und sich vom Physischen Leib lockert, abtrennt; Entsprechendes gilt für den Astralleib und die Ich-Organisation (GA 312, 314). Wie ist dann aber das «Tumor-Wachstum» zu verstehen? Wodurch erleben Krebspatienten Tumor-Schmerz und auf welche Weise sind Tumore durchblutet? Es werden Phänomene vorgestellt, die für eine Herauslösung und Verlagerung der Wesensglieder aus dem Tumor sprechen.

14:20–14:40 Uhr

Nicolaas Busscher

Der Einfluss der Wärme auf die Entstehung der Gestalt der CuCl2 Bilder

Der Wärmeaustausch beim Bildungsprozess ist für die Gestaltbildung des CuCl2 Bildes grundlegend. Vorausgehend der Entstehung eines CuCl2 Bildes verdampft 6 ml Lösung aus einem Wasser/ CuCl2/Zusatz Gemisch in einer Petri Schale unter definierten klimatischen Bedingungen. Durch die Verdampfung entsteht ein Wärmeverlust und die Lösung kühlt sich an der Oberfläche bis zu 2 °C ab. Die Kristallisation, die meistens von einer Stelle in der Petri Schale aus beginnt, setzt Kristallisationswärme frei, die sich in der Schale weiter ausbreitet. Sobald begonnen, ist das Nadelwachstum durch die vorhandene Konzentration des CuCl2 in seiner Grösse und durch die Anisotropie des CuCl2 in seiner Richtung festgelegt. Die mögliche Verzweigung der wachsenden Nadel hängt ausser von der Konzentration des CuCl2 auch davon ab inwieweit die entstehende Kristallisationswärme abgeführt wird. Der Ausbreitungsprozess der Nadeln ändert wiederum die CuCl2 Konzentration und die Temperaturverteilung in der Petri Schale. Für die daraus resultierende Gestaltbildung gibt es zurzeit in der Naturwissenschaft die Hypothese aus einer Kombination von bottom-up und top-down Prozessen. Die Nadelbildung kann als bottom-up Prozess benannt werden. Der top down Prozess als die mit der Wärmeausbreitung verbundene Oberflächenspannung. Der Wärmeaustausch in der Schale, die auch durch den Zusatz beeinflusst wird, ist damit für die Gestaltbildung grundlegend.

14:40–15:00 Uhr

Peter Kunz

Biodynamisch gezüchtete Sorten und ihr Mikrobiom

(ohne Abstract)

15:00 –15:20 Uhr

Jan Albert Rispens

15 Jahre Berufsbegleitende Ausbildung für Goetheanistisch-anthroposophische Naturwissenschaft

Zentraler Bestandteil der Ausbildung ist, die von einem Mentor betreute persönliche Forschungsarbeit, in der man den goetheanistischen Weg mindestens drei Jahre lang an einem selbst gewählten Thema intensiv kennenlernt und an ihm neue Fähigkeiten ausbildet. Neben Textarbeit, methodischer Arbeit und dem Jahrestreffen wird das Curriculum individuell gestaltet. Es wird berichtet welche Erfahrungen bisher gemacht wurden und welche weitere Entwicklungsschritte angedacht sind.

Flyer unter: www.anthrobotanik.eu/ausbildung/

Samstag, 4. Oktober 2025

-> im Halde Saal

17:05–17:25 Uhr

Claudia Scherr

Wissenschaftliche Guidelines für die präklinische Forschung zu potenzierten Präparaten und ihr möglicher Nutzen für die biodynamische Forschung

Das Design guter Experimente für die Grundlagenforschung ist eine Herausforderung, insbesondere wenn subtile Auswirkungen auf lebende Organismen untersucht werden, wie dies in der biodynamischen Forschung der Fall ist. Im Bereich der Komplementär- und Integrativmedizin wurden von Tournier et al. (2024) wissenschaftliche Richtlinien für die präklinische Forschung zu potenzierten Substanzen (PrePoP-Guidelines) veröffentlicht. Als Beispiel dafür, wie diese Forschungsrichtlinien in der BD-Forschung angewendet werden können, stellen wir unser Forschungsprojekt vor, das mögliche Einflüsse von BD-Präparaten (500P und 501), die bei einer bestimmten kosmischen Konstellation verabreicht werden, auf Eichenkeimlinge untersucht. Die Konzeption unseres Forschungsprojekts wurde durch die transdisziplinäre Anwendung der in den wissenschaftlichen PrePoP-Richtlinien gesammelten Empfehlungen und Überlegungen unterstützt, insbesondere in Bezug auf Kontrollen, Verblindung und Randomisierung.

17:25–17:45 Uhr

Moritz Weinbeer

Der Einfluss von Eurythmie und Meditation auf Pflanzen

Eurythmie und Meditation wirken mit ihren ätherischen Kräften auf Pflanzen. Wir untersuchen in einer fünfjährigen Studie, wie sich diese Kräfte auf die Morphodynamik von 4 Pflanzenarten auswirken. Die Feldfrüchte werden zudem jährlich mit der Fluoreszenz-Anregungs-Spektroskopie analysiert. Die Samen wurden einmalig behandelt und nun im zweiten Jahr im Nachbau angepflanzt. Ein Bericht über den Stand der Untersuchungen.

17:45–18:05 Uhr

Jürgen Momsen

Zum biodynamischen Baldrian-Präparat in tropisch-subtropischen Regionen. Welche Pflanzen nehmen wir?

Valeriana officinalis, der mitteleuropäische Arznei-Baldrian wurde von Rudolf Steiner als 6. Kompost-Präparatepflanze empfohlen. Doch sie wächst nicht in tropisch -subtropischen Regionen und kommt dort nur schwer zur Blüte. So wurden bisher vor allem aus Mitteleuropa Baldrian Blüten-Drogen exportiert. Seit ca. 15 Jahren werden jetzt auch andere Baldrian-Arten für die Präparate ausprobiert. Auch andere Präparatepflanzen-Arten von Eiche und Brennnessel werden inzwischen genutzt. Was haben wir für Methoden, diese «alternativen Präparatepflanzen» zu beurteilen?

18:05–18:25 Uhr

Siegward-M. Elsas

Musiktherapie zur Harmonisierung von Herzrhythmus und Gehirnaktivität

In Vorbereitung zu einer Pilotstudie von Musiktherapie zur Verbesserung von Angst, Lebensqualität und autonomer Dysfunktion bei M. Parkinson haben wir eine Messung zur Wirkung von anthroposophischer Musiktherapie bei einem gesunden Probanden durchgeführt. Die Messung der Herzratenvariabilität zeigte eine erhöhte Aktivierung während der Therapie (z.B. gemessen durch einen Anstieg des LF/HF-Verhältnisses von 3,137 auf 7,915 während der aktiven Therapie) und einer Entspannung von der Ausgangssituation bis nach der Therapie (gemessen durch einen Rückgang des LF/HF-Verhältnisses von 3,137 auf 1,254). In der Analyse von EEG-Daten war eine Aktivierung des (willensorientierten) Vorderhirns durch die Musiktherapie erkennbar, sowie insbesondere eine Aktivierung des Gehirns der rechten Seite, welche allgemein für die Wahrnehmung von Musik und Emotion zuständig ist.